Photo © Nicolas Junod

Les fontaines

Par le passé, avant que tout le monde ait l’eau courante à domicile, les habitants venaient puiser à une des nombreuses fontaines du village l’eau nécessaire à la boisson, la cuisson, la toilette, ainsi que pour y abreuver leur bétail.

Ces bassins, taillés dans des blocs de calcaire par les tailleurs de pierre de l'époque, représentaient un labeur pénible qui exigeait parfois jusqu'à 12 mois de travail.

Le fontainier avait la charge de l’entretien des fontaines et des conduites qui les alimentaient. Il était connu de tous et respecté car c’était un peu le maître de l’eau.

Par la suite, le métier a évolué, et lorsque les fontaines sont devenues simplement décoratives, le titre de fontainier a évolué, plus pour entretenir les fontaines, mais pour assumer la responsabilité et la sécurité de l’exploitation des infrastructures de production d’eau potable nécessaire à l’alimentation des ménages, commerces, industries et autres consommateurs.

Je vous propose ici l’histoire du transport et de l’installation du plus grand bassin de fontaine de Lignières du XVIIIè siècle, situé à quelques dizaine de mètres à l’est de l’ancien hôtel de ville, situé près de la maison d’Auguste Simon.

Le plus grand des cinq bassins qui servent à l’alimentation de nombreuses pièces de bétail revenant du pâturage, il date de 1750 et représente une masse considérable dont le volume est aussi grand dans la terre que hors de terre.

Impressionnant par la taille, remarquable par la maîtrise technique si l’on songe qu’il fut taillé en 1750, comme l’indique la cartouche sur son flanc sud.

Il fut construit par Abram Simon de Cornaux, sous le gouvernorat de Jean Louis Chiffelle et d’Abram Junod, dont les initiales sont enserrées dans un coeur comprenant en outre les armes de la communauté.

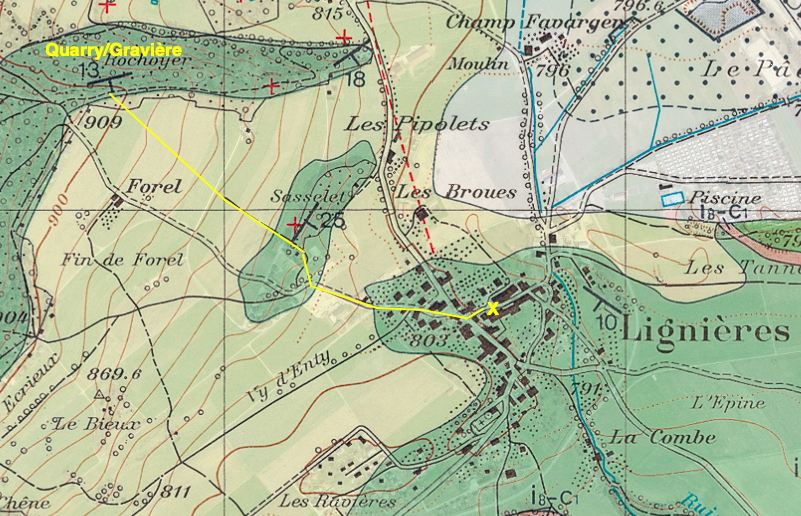

Dans la forêt de Rochoyer-Dessus, les étudiants de l’école normale de Neuchâtel ont retrouvé, en 1988, une grande excavation dans le Portlandien, une couche de Malm (calcaire très compact, gris, très pauvre en fossiles, dur, sans stratification évidente) dans laquelle on a ouvert des carrières en plusieurs endroits du canton, d’une profondeur de 1m80, dont le flanc ouest porte encore les traces des outils des carrières.

Ce trou béant s’étant peu à peu rempli d’humus, il a donc fallu le dégager à la main et à la pelle; la classe de M. Tony Perret a parachevé les travaux des étudiants de l’Ecole normale. Le site ainsi découvert mérite d’être mentionné comme un but de promenade dominicale.

Ce lieu d’extraction est à un kilomètre à vol d’oiseau de l’emplacement actuel du bassin.

Récit

Le récit du transport de ce bassin a paru dans le Musée neuchâtelois de Janvier-Février 1903.

Le mercredi 20 janvier 1750 la communauté de Lignières, savoir tous communiers, jeunes hommes et tous ceux qui font les corvées ont été pour la première fois au Rochoyer-Dessus pour démolir le couvert que les maçons avaient fait dessus le bassin pour travailler à couvert et l’on a ôté les pierres que les maçons avaient levées pour qu’on put tirer le dit auge (pierre carrée ou arrondie par les angles fouillée en dedans ou taillée de manière qu'on laisse une épaisseur de six pouces au plus dans son pourtour aussi bien que dans le fond pour retenir l'eau) hors de son lieu et afin de pouvoir le lever.

On avait déjà fait deux jours de suite, de grandes corvées pour équérir huit grands bois desquels quatre étaient d’une extrême longueur et grands comme de co.... (les restant du mot n’existe pas dans le récit du chroniqueur anonyme qui a fait la narration). Plus encore d’autres bois pour faire des dos d’âne et accomoder plusieurs gros rans de fau (rondins de hêtre) pour faire des rouleaux. Ensorte qu’avec le bois préparé pour le dit auge il y avait presque de quoi bâtir une maison.

Le 22 janvier 1750, tous ceux qui étaient en état de faire les corvées se sont rendus au Rochoyer-dessus pour lever le dit auge. On s’est servi pour celà de trois bois de longueur et grosseur comme de grands chevrons et plusieurs petits accomodés pour des aigres, (leviers) auxquels on avait attaché plusieurs cordes et chaines pour les tirer en bas lorsqu’ils étaient dressés et pour les dresser on s’est servi d’halbardes et échelles et autres

choses.

Plus de trois voingues (crics) deux qu’on avait empruntées à Neuveville et une à Cressier, plus d’une grande presse de fer (levier) et plusieurs pressons.

Le dit jour on a levé le dit auge d’environ deux pieds et demi de haut. Le dit bassin était de tous côtés plus bas que le rocher, excepté de Joran, par où il était impossible de le sortir, et il a fallu rompre et lever de grand quartiers de pierre au bout devres bise pour pouvoir le tirer et lever par le dit bout.

Le 23, la moitié du village avec les maçons ont levé le dit auge d’environ cinq pieds de hauteur et l’on a mis dessous les quatre plus grands bois équéris pour le tirer dehors le long des dits bois.

Le 24, on a fait un plancher avec des éplatons de bois équéris. Trois ou quatre des dits rouleaux étaient frappés (cerclés de fer) en un bout avec des trous pour pouvoir les tourner avec des pressons de fer afin de le tirer dehors plus facilement.

Et ainsi avec les dites voingues pour pousser dernier, des pressons, et en tournant les dits rouleaux et une vingtaine de paire de boeufs devant, et autres machines on l’a poussé jusque dessus le traineau qui était sur la roche et on a dégagé les dits rouleaux et éplaton de dessous l’auge qui est restée sur le traineau.

Le dit traineau était fait avec deux grands bois de fau (foyer) de passé deux pieds et demi (75 cms) d’abattue (de diamètre) qui se tenaient ensemble par plusieurs épères (traverses) qui traversaient d’un bois à l’autre. Et avant que de mettre le dit bassin dessus le traineau, on y a mis sur les dits deux bois, deux bois de sapin équéris qu’on y a cloués avec huit broches de fer et ce afin d’un peu lever l’auge qu’il ne casse pas les épères du traineau.

Le lundi 26 janvier, on a mis devant le dit traineau, où l’on a attaché environ quarante paire de boeufs, et en poussant dernier avec des voingues, palanches et pauferre, il est allé si rapidement parce qu’on avait mis et posé le traineau sur plusieurs rouleux et planches, qu’en descendant des roches, jusque bien avant, il a renversé lesdits chars, trainé des boeufs et même des gens, que s’il ne s’était pas arrêté il aurait écrasé gens et bêtes.

Mais cela a été un avertissement qui a servi à prendre toutes les précautions imaginables par la suite.

On a encore fait venir tous les boeufs du village et lorsqu’on a été vers la barre des champs, on a attaché pour descendre le chézseau un sapin avec les branches et on a mis la grande corde de la poulie du galetas de la maison communale du village au coin dernier du dit traineau, où l’on a attaché une douzaine de paire de boeufs pour l’empêcher de glisser en traversant. Et à l’endroit d’un pierroyer (tas de cailloux, murgier) qui est au champ devant le Rochoyer, en passant par dessous, on a bien eu de la peine à cause qu’il y avait beaucoup de neige, on s’est arrêté deux fois et, avec bien de la peine, en levant avec des aigres et autres machines, on est arrivé et l’on s’est arrêté devers bise des confins dessus Sasselet à un champ de feu Michel Bonjour. A cause qu’il était tard, on l’a laissé là.

Le 27 on est allé le chercher avec les boeufs et l’on a mis et enchainé après le traineau trois grands sapin avec les branches. Et après avoir dégelé le traineau avec les aigres et machines, on a remis les quatre rangées de boeufs. On a passé le confin en descendant par la pente en traversant le chemin de forêt dessus de Sasselet et plus de cinquante personnes se sont jetées sur les dits sapins pour retenir le traineau.

Mais lorsqu’on est venu à un chéseau (réhaut du sol avec pente et contre-pente) qui est au champ de feu le sieur Michel Jaquet, présentement à Jacques Gauchat et au Sieur J. Pierre Jaquet, il s’est levé d’abord, puis a poussé si rudement après en descendant que les gens croyaient que tout serait abimé. Mais à l’endroit du Tirage (actuellement la Gouvernière) les boeufs se sont arrêtés deux fois et il a fallu scier les piquets de la barre du closel (verger) à la veuve de sieur Jacques Chiffelle, parce que la terre était gelée et quele chemin était trop étroit pour y passer.

Et au milieu du closel il s’est arrêté; on a été longtemps à cause du peu de place. On ne s’est pu servir que de deux rangées de boeufs, sinon pour faire mouvoir le traineau qu’on en avait attelés avec une corde qu’il fallait couper pour ne pas tout arrêter. On est venu jusqu’à l’endroit de la maison à Jean David Chiffelle, dessus de la loge à Jaques Chiffelle. On n’a plus passer plus avant ce jour là.

Le 28, à cause de la fatigue des jours devant, chacun étant presque las de tel ouvrage, la résolution fut prise de le laisser la quelque temps.

Mais quelques bons enfants, particulièrement les garçons, ayant repris courage, s’y opposèrent et firent tout pour remettre en activité et pour remoder (redémarrer) on fit cinq aigres, deux rangées de boeufs et une troisième pour s’aider, attelée avec une corde qui tirait droit outre par dessus du grenier des Chiffelle. Il fallait couper la corde quand il serait temps. On a enchaîné deux sapins et on est venu jusqu’à la maison du village où il fallut tourner le traineau pour descendre jusque vers la fontaine.

Contenance du bassin : 3240 pots de neuchâtel, (4’860 litres).

Le récit du chronique anonyme se termine ici et les dernières lignes semblent contredire une tradition assez plaisante née de l’antagonisme entre le haut et le bas du village au sujet de la place occupée par le grand bassin.

Lorsque le traineau en question arriva devant la maison du village, les habitants voulurent l’arrêter là pour y installer le bassin.

Mais ceux du bas dirigèrent et fouettèrent si habilement les boeufs que le traineau, grâce à la pente, ne put être arrêté et il arriva comme de lui-même à la place où il désiraient l’avoir.

Mais il y avait déjà là une fontaine, probablement en bois, qu’on avait jugé bon de remplacer par une auge en pierre, comme on le fit en 1755 pour celle de Montillier (à l’entrée du village en venant du Landeron) encore par les soins de maître Abram Dumont tailleur de pierre à Cornaux.

Voici maintenant le quart d’heure de Rabelais; le chroniqueur initié au secret de la commune, nous donne le détail des dépenses. On remarque que la corvée, gens et bêtes, a été absolument gratuite.

Ce que le dit bassin a coûté compris le transport :

- Au charpentier qui a fait le traineau 2 écus bons 2 batz 2 crutz;

- La commune a accordé au maçon 21 batz;

- Au maçon Abram Dumont à Cornaux pour l’auge 90 écus bons;

- Etrennes aux ouvriers 8 écus bons 2 batz;

- Plus à sa femme 21 batz;

- A David Descombes qui s’est aidé au transport 1 écu bon 17 batz;

- Plus au maçon encore 80 écus bons;

- Pour les deux Voingues empruntées à la Neuveville 3 écus bons 13 batz;

- A Basin de Cressier pour sa Voingue 21 batz;

- Dépenses diverses 7 écus bons 16 batz;

- Au maréchal pour avoir raccomodé les chaînes et outils endommagés 5 écus bons 2 crutz;

Total : 201 écus bons 2 batz 2 crutz

Quelques gratifications et indemnités accordées firent monter la somme totale à 233 écus bons et 23 batz ce qui représente Fr 841.83 centimes (de 1936) de notre monnaie.

Ce bassin existe encore et porte les armoiries de la commune avec la date de 1750 et les lettres AB.N (Junod) et J.L. CH F. (Jean Louis Chiffelle) en en-dessous ADM (Abram Dumont).